学校制度は、学区制に基づき大学校・中学校・小学校の三種から成るとされたが、それらが基本的に身分・階層の別なくすべての国民に開放された単一の体系を採ったことは、当時米国を除けば国際的にもほとんど例を見ない画期的な特徴であった。 小学校は各四年制の下等小学と上等小学とから成る尋常小学を本体とし、中学校は各三年制の下等中学と上等中学を本体とし、大学校は理学・文学・法学・医学の四科を置くとされた。 このほかに、小学校教員を養成する師範学校を規定し、また進級試験制度、海外留学生、学校財政などについても規定している。. 学校に行けばクラスメイトが聞いてきます。 「ねえ、日本って、どんな国? 何があるの? 」彼女は質問されるたびになれない英語で全力で答えました。 あるとき、ホストファミリーのお母さんが彼女に聞いてきました。 「日本はいつ、誰が作った国なの? 」彼女は答えを知りませんでした。 「えっ、いつだろう? うーん、わからない。 教えてもらってないし」ホストファミリーのお母さんは、驚き、そして諭(さと)すように言いました。 「そうなの。

存在しない右腕をレゴブロックで作った少年ビルダーが登場 ライブドアニュース

聖徳幼稚園 ~ある日 ある時~ 小麦粉粘土を作ったよ!☆こすもす組☆

ネイティブから学ぶ竹小屋作り

人形の家 横浜でペコちゃん展 不二家創業の地で初開催 中区・西区 タウンニュース

古都・京都に学生スイーツショップが期間限定オープン お菓子職人の卵がつくったスイーツを1つ100円から販売!|学校法人 大和学園 京都製菓技術専門学校のプレスリリース

AIが作った顔写真を素材として利用できる!「AI人物写真素材」 大阪・豊中のホームページ制作プログラミング教室 インプレイトソフト

海洋プラスチックごみで作ったアート作品「海のいきものと私たち」完成! 海と日本PROJECT in みやぎ

日本や地球の歴史に迫る!日本最大級の博物館「国立科学博物館」 夜景FANマガジン

ド・レペってどんな人物?ろうあ学校を世界で初めて作った人?

みかん組 「落ち葉のリースを作ったよ」|高松幼稚園日記|学校法人高松学園 高松幼稚園

イラストポップ 学校のイラスト 図工No06粘土で人を作っている女の子の無料素材

カジュラホに小学校を作った日本人 インド旅行ガイド ランジャンの日記 日本語で観光ガイドお任せ下さい! 一人旅も気軽にご相談を。

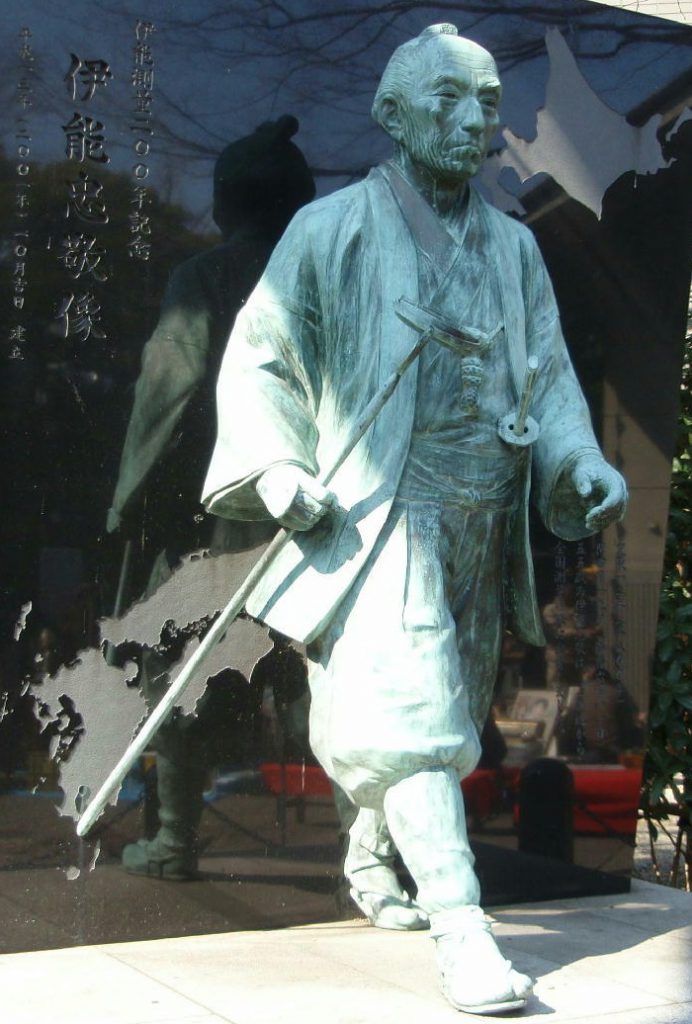

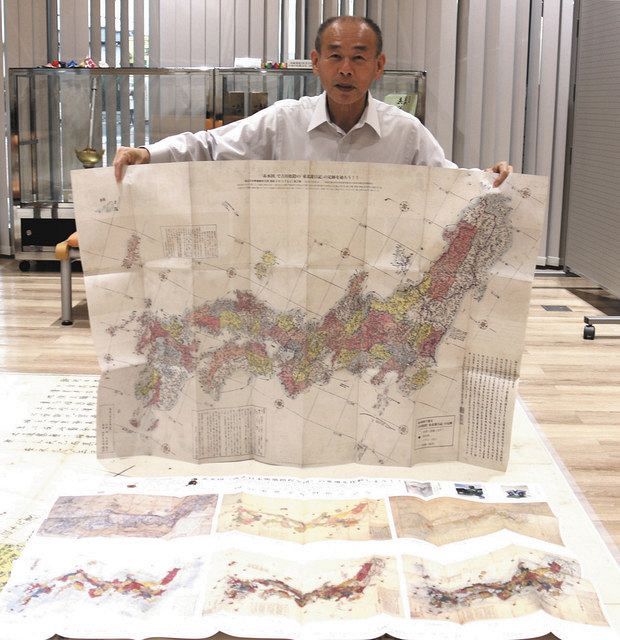

【日本地図を作った人】伊能忠敬が成し遂げた地図作成は歴史に名を残す大偉業 ※井伊直弼と間違い注意! 歴史ハック

【100年の森 明治神宮物語】継承(2) 今に伝える「青年団の偉業」(2/2ページ) 産経ニュース

【Minecraft】学校を作ったのでゆっくり紹介 ニコニコ動画

剣道体験教室に10人が参加 ~三木平田少年剣道教室~ 三木市剣道連盟ブログ

日本で初めて望遠鏡を作った人 佐藤佳子 【百人一筆】和歌山信愛 中学校 高等学校

伊能忠敬より42年も早く精密な日本地図を製作 地理学者・長久保赤水の知名度アップへ地元始動:東京新聞 TOKYO Web

【桜をテーマにした短歌集 20選】中学生・高校生向け!!素人が作ったオリジナル作品を紹介! 短歌の教科書|短歌の作り方・有名短歌の解説サイト

学校 を 作っ た 人

日本で初めての「学校」の誕生. 江戸時代の教育. 江戸時代には、「読み・書き・そろばん」を主に習う 「寺子屋」 という、塾のようなものがありました。 しかし、 全国共通の教科書を使い、時間割りを作り、年齢に応じた学年で学ぶという「学校」はありません。 鎖国により外国との交流を避けていた江戸時代が終わると、明治新政府は、アメリカやヨーロッパという進んだ国々に追いつけとさまざまに計画します。 学制発布. 1870年代、明治政府は 「富国強兵」 というスローガンを提唱します。 これは「国を富ませ、強い軍隊を持つ」という意味です。 「強国の日本」をつくるため、明治政府は明治5(1872)年に「学制(学校制度の基本方針)」を発布します。. 学校のそばに畑や養豚場を作り、学校の給食の素材として活用している。 たった一人で、言葉もままならない外国で学校を運営するにはかなりの困難があった。 現地の人々に話を聞き、貧困家庭を一軒ずつ訪問し、病気で苦しむ女性や教育を受けられない子供を学校に誘った。 当初は女性向けに開校したアシャンテママの学校も、今では子どもたちが学ぶ貴重な場所となると同時に、女性たちの働く場にもなっている。 その後モザンビークに2校、マラウィに1校が開設され、学ぶ子どもたちは510人にまで増えた。 こうした活動は、インターネットや栗山さんの著書を通じて日本に紹介された。 アフリカの女性や子供たちを思う真摯な行動が多くの支持を得、日本の企業や個人からの寄付金で活動資金のほとんどを賄えるようになった。